M. Thierry Godeau, président de la Conférence nationale des présidents de CME de CH - Commission d’enquête relative à l’organisation du système de santé et aux difficultés d’accès aux soins

M. Thierry Godeau, président de la Conférence nationale des présidents de CME de CH. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, notre système de santé, autrefois source de fierté pour sa nature protectrice et solidaire, ne tient plus pleinement ses promesses. Sur le terrain, les professionnels, tant hospitaliers que libéraux, malgré leur détermination, sont entravés dans l'exercice de leur métier par une organisation défaillante, entraînant un accroissement de l’épuisement et une perte de sens.

Le manque de moyens souvent évoqué n'est qu'une partie du problème. La France consacre des ressources importantes à la santé, supérieures à de nombreux pays européens, sans pour autant obtenir de meilleurs résultats. C'est l'organisation qui est principalement en cause. Dans un système désorganisé, l'ajout de moyens est vain.

L'hôpital public se trouve à un carrefour décisif. Malgré ses difficultés et ses doutes, il demeure, grâce à l'engagement sans faille de ses professionnels, un pilier essentiel de notre pacte républicain. Cependant, ce pilier vacille car on a cessé de le considérer pour ce qu'il est réellement : un lieu d'excellence, d'engagement et de soin inconditionnel. L'hôpital ne sélectionne jamais ses patients.

Trop souvent, l'hôpital est perçu comme un problème, un gouffre financier, réduit à un tableau Excel. Pourtant, la crise du Covid a démontré que l'hôpital est le pilier de notre système de santé, le dernier recours quand tout vacille. Si l'hôpital est trop onéreux, c'est parce qu'on lui demande constamment de se substituer à toutes les carences du système. Il étouffe sous le poids de missions qui ne sont pas les siennes. Les déficits hospitaliers sont quasi généralisés, car le financement n'est pas à la hauteur des exigences imposées. Il faut certes moins d'hôpital, mais pour un meilleur hôpital.

L'hôpital est en « qualité empêchée ». Ce qu'on qualifie souvent de manque de lits reflète en réalité la présence de patients sans solution adaptée qui bloquent les lits. L'hôpital est constamment saturé de patients pour lesquels il n'est pas le lieu approprié, faute de soins à domicile, de solutions sociales adaptées, d'hospitalisation à domicile suffisamment développée, de soins médicaux de réadaptation ou d'EHPAD médicalisés. La solution ne réside donc pas dans l'ouverture inconsidérée de lits de médecine aiguë, mais dans la refonte de son environnement pour améliorer l'accès aux soins hospitaliers.

L'hôpital doit néanmoins se réorganiser. Il doit poursuivre le développement de l'ambulatoire dans tous les secteurs d'activité et accroître l'hospitalisation à domicile. Il est nécessaire d'adapter les capacités existantes, de repenser la répartition des lits au profit de la médecine polyvalente et de la gériatrie. Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) doivent développer de véritables équipes spécialisées territoriales, capables de mutualiser les expertises et de les rendre accessibles partout.

Il faut cesser d'entretenir l'illusion que tout peut être fait partout. Ce discours est à la fois démagogique et dangereux. La gradation des soins n'est pas une punition territoriale, mais une garantie de qualité. L'efficience de l'hôpital public réside aujourd'hui dans une offre de soins territoriale, graduée, portée par le projet médical des GHT et soutenue par les agences régionales de santé (ARS). L'objectif n'est pas de fermer des hôpitaux, mais de repenser l'offre de soins.

La gestion des lits à travers un ordonnancement des parcours patients est impérative au sein de chaque établissement, mais doit également être gérée de manière solidaire entre tous les acteurs du territoire.

Nous devons également mettre fin à l'absurdité du recours systématique aux urgences. Le système de soins non programmés fonctionne mal. Malgré le service d'accès aux soins (SAS) et une permanence des soins ambulatoires couvrant presque tout le territoire, 30 à 40 % des passages aux urgences pourraient être évités, notamment du fait d’une prise en charge trop tardive. Le réflexe du « tout urgence » reste trop ancré dans la population. Tous les médecins doivent participer à l'organisation des soins non programmés, y compris les hospitaliers, et ce même en journée. C'est un principe éthique et professionnel. Cessons de parler de crise des urgences : les urgences sont un symptôme, pas la solution.

L'attractivité médicale est une condition sine qua non de l'accès aux soins. Or, le modèle hospitalier n'attire plus suffisamment. Pourquoi ? Parce que c'est souvent le seul endroit où la contrainte est la règle, sans une reconnaissance à la hauteur de l'engagement. Mes propres enfants m'ont dit : « Nous ne resterons pas à l'hôpital, car nous ne voulons pas la vie que tu as eue ». Trop souvent, l'hôpital est piloté d'en haut, dans une logique technocratique et comptable étouffante.

Il faut inverser cette logique, faire confiance aux collectifs de soins, décentraliser les décisions, encourager les délégations de gestion contractualisées en interne. La crise sanitaire nous l'a montré : quand on libère les énergies, les solutions émergent. Les médecins, comme tous les professionnels hospitaliers, aiment leur métier, mais ils veulent être des acteurs et non des exécutants. Leur désir d'engagement est fort, mais nécessite reconnaissance, confiance et moyens d'action. C'est en redonnant du sens à la qualité de leur exercice professionnel qu'on les fidélisera. Un hôpital attractif pour ses professionnels est un hôpital qui soigne et qui répond au mieux à l'accès aux soins.

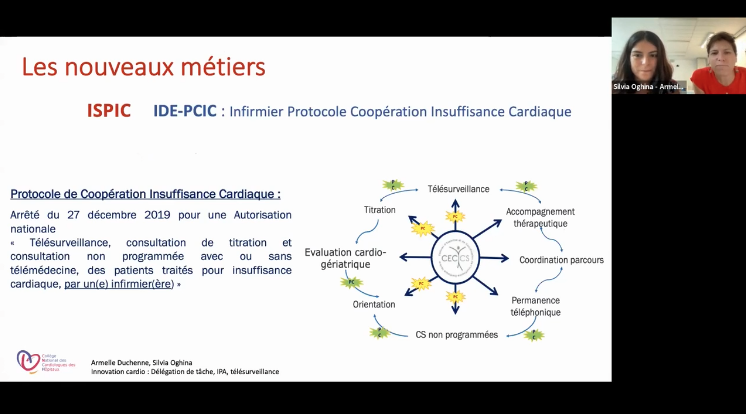

En outre, le numérique en santé est à la fois une jungle et un désert. Le manque de partage d'informations entre les acteurs crée des dysfonctionnements majeurs. Le numérique doit être un levier de la transformation hospitalière, de l'efficience, de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, mais aussi de la qualité de vie au travail. Il faut un dossier patient unique, interopérable, intégré entre tous les acteurs. Chaque séjour hospitalier ou intervention de tous les professionnels de santé devrait donner lieu à un compte rendu versé au dossier partagé du patient. La télémédecine et l'intelligence artificielle sont des outils au service de l'accès aux soins, à condition de les concevoir comme tels et non comme des gadgets. Le numérique doit libérer du temps aux soignants pour mieux et plus soigner.

Par ailleurs, former davantage de médecins ne suffira pas. Il faut former autrement, en ancrant la formation dans les territoires dès le début et tout au long du cursus. Formons selon les besoins réels : plus de généralistes, de gériatres, de psychiatres, de pédiatres. Formons mieux à la polyvalence et à la polypathologie. Cela favorisera aussi la pertinence des soins. La médecine polyvalente, indispensable à l'hôpital, est presque absente des formations. C'est un non-sens urgent à corriger. La coordination et le partage des compétences entre les professionnels doivent être redéfinis, mais pas au cas par cas, selon les corporatismes et les défaillances démographiques.

Le rôle de chacun doit conduire à définir plus précisément les besoins en formation de chaque catégorie de professionnels, plutôt que de recourir à une augmentation généralisée, non régulée, non coordonnée et à terme non pertinente. L’organisation des parcours doit se concevoir au niveau du territoire, moteur essentiel de la prévention. Un projet territorial de santé doit être rendu obligatoire et articulé à tous les dispositifs existants, les CPTS, les contrats locaux de santé, les projets, de santé mentale par exemple, les GHT, qui doivent se coordonner pour répondre collectivement aux besoins des territoires. Partout, la responsabilité populationnelle, vectrice d'accès aux soins, de pertinence et d'efficience, doit se mettre en œuvre. À ce niveau, le rôle des élus, mais aussi des patients, doit être renforcé.

Les financements doivent être fléchés, contractualisés et évalués et inciter à la coopération plutôt qu’à la concurrence. La gouvernance actuelle du système est illisible et elle comporte trop d'intervenants, trop de strates. Les ARS doivent évoluer vers un rôle de régulation, d'accompagnement des transformations, et non d'un contrôle quasi permanent dont la pertinence reste à démontrer.

Plus largement, il faut fusionner les agences d'État redondantes, unifier la stratégie entre le ministère et l'Assurance maladie, évoluant a posteriori sur des résultats concrets. L’efficience ne se limite pas aux actes de soins. Enfin, si tous les territoires sont différents, l’engagement efficace des acteurs requiert une politique nationale, claire et assumée. Pour cela, il faut une vision stratégique à travers une loi de programmation pluriannuelle dotée d’un cap, d’une cohérence et de courage.

Mesdames et Messieurs les députés, notre système de santé a besoin d'un choc d'organisation et d'un choc de confiance. Il ne s'agit plus de colmater, mais de refonder un système resté inchangé. Les besoins financiers ne cesseront d'exploser, notamment à l'hôpital public. Si la quête de rentabilité au sein de l'hôpital public est une aspiration légitime, les politiques centrées uniquement sur la performance financière ont contribué à une dégradation progressive des finances hospitalières et à un désengagement croissant des professionnels.

Contrairement aux idées reçues, de nombreuses études attestent d'une amélioration significative de la productivité au sein de l'hôpital public ces dernières années. L'échec des réformes successives tient à une approche cloisonnée, déconnectée d’une mutation profonde du système de soins. Elle n’a pas su accompagner le passage d'un modèle centré sur les maladies aiguës où l'interaction entre la ville et l’hôpital était limitée à un modèle dominé par les maladies chroniques et la polypathologie. Ce nouveau contexte exige une interdépendance accrue de tous les acteurs. Or, la gouvernance, les mécanismes de financement et les leviers d’action demeurent segmentés entre ville et hôpital ; générant des silos étanches et des logiques divergentes.

La véritable source d'efficience réside dans les coopérations étroites entre les acteurs, les complémentarités et la gradation des soins. Moins de cloisonnements, mais plus de responsabilités partagées et d'incitations à agir ensemble. Moins de technocratie, mais plus de confiance. Moins d'hôpital, mais recentré sur ses missions d’excellence, de complexité, de recherche et d'innovation, de soin sans discrimination et d’humanité. Un hôpital plus intégré aux territoires où les professionnels retrouvent le sens et la fierté d’exercer ce métier exigeant, mais tellement formidable. Cet hôpital, malgré ses difficultés, incarne encore la fierté des Français.